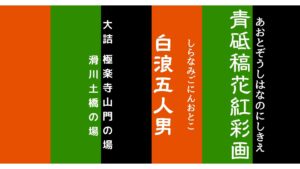

役名

- 義経の妾静

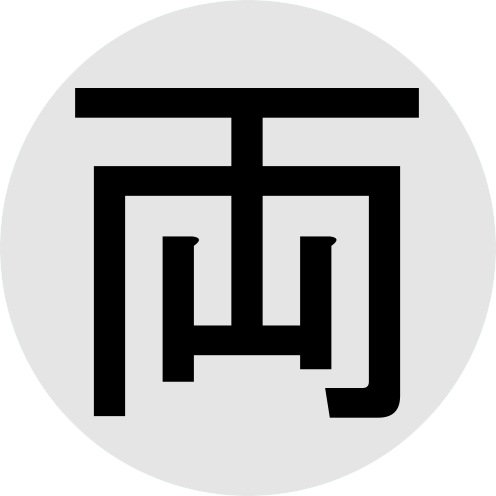

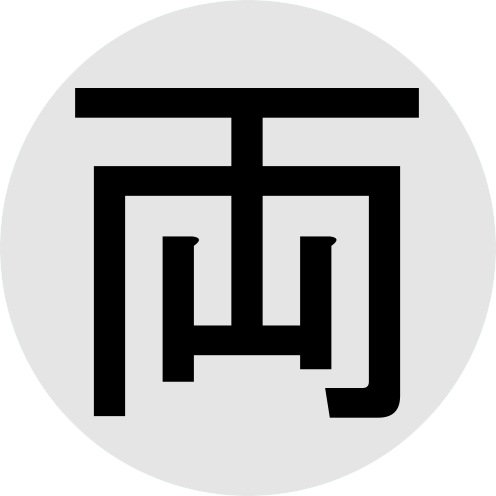

- 新中納言知盛の亡霊

- 武蔵坊弁慶

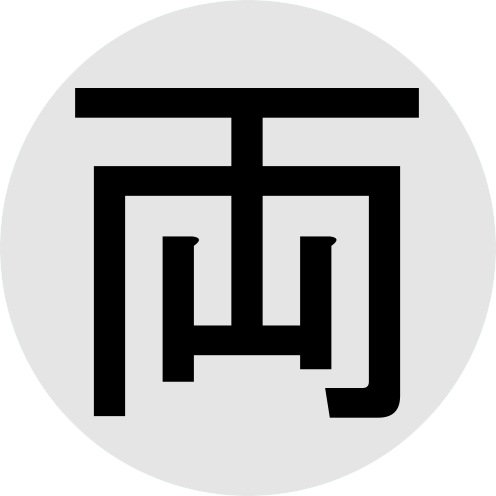

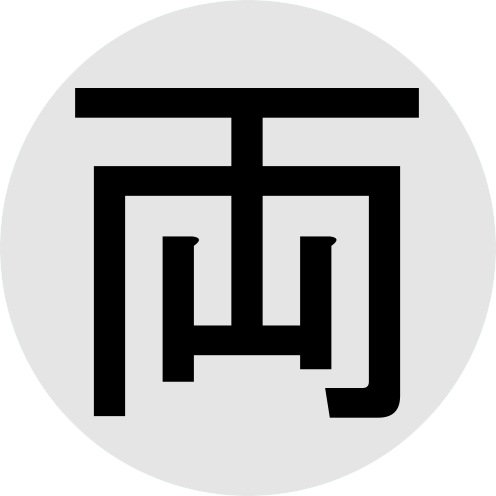

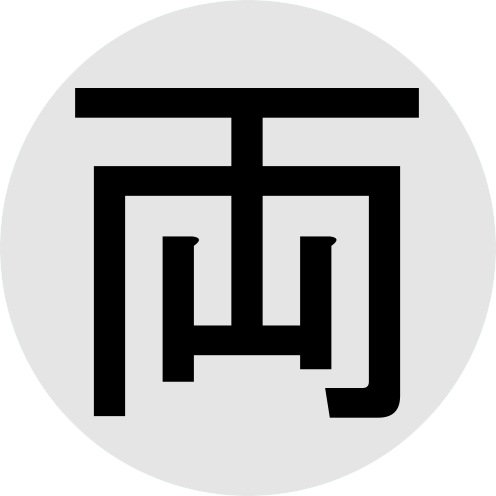

- 源九郎義経

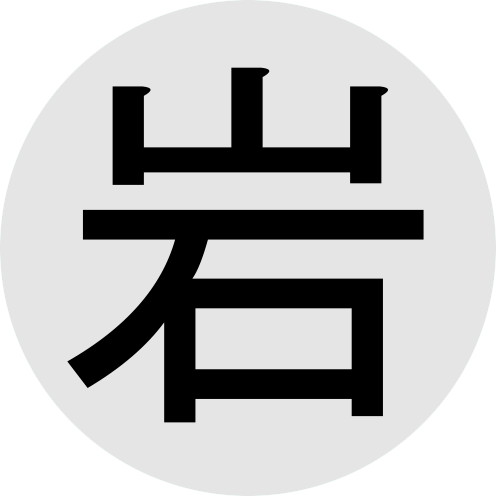

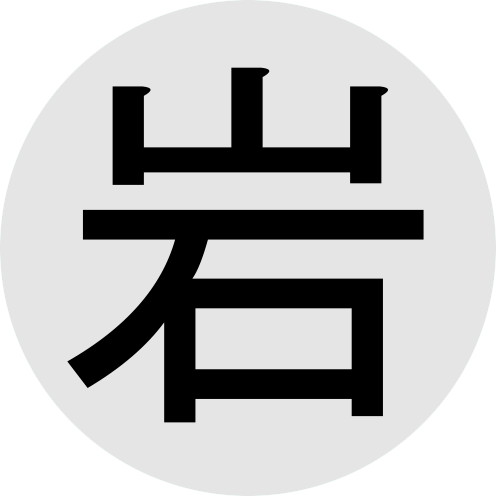

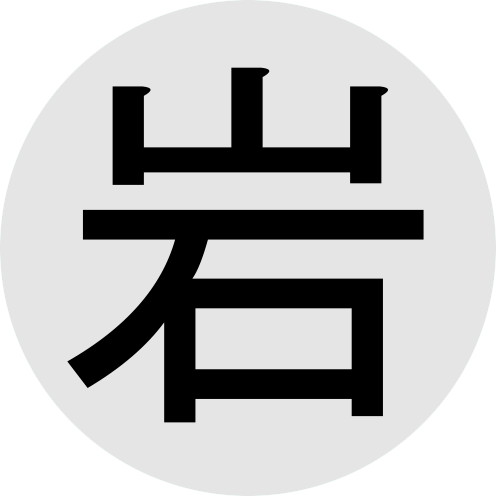

- 水主岩作

- 伊勢三郎義盛

- 伊豆右衛門尉(えもんのじょう)有経

- 堀弥太郎景光

- 片岡八郎弘経

- 船頭三保太夫(みほだゆう)

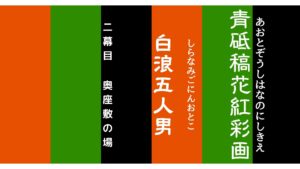

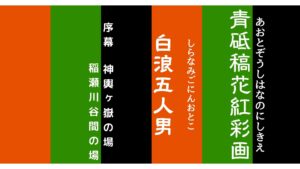

船弁慶

唄

唄きょう思い立つ旅衣々々、帰洛(きらく)をいつと定めん。

かように候者は、西塔の傍らに住まいする、武蔵坊弁慶にて候。さても我が君判官殿は、頼朝の御代官として平家の一門滅したまい、御兄弟の御中日月(おんなかじつげつ)の如く御座あるべきを、言いがいなき者の讒言(ざんげん)に依り、遂に御仲違(たが)われしこと、返す返すも口惜しき次第なり。然れども我が君は、親兄(しんきょう)の礼を重んじたまい、一先ず都をお開きなされ、西国の方へ御下向ありて御身に誤りなきことを御歎きあるべきため、御乗船あらんとて、津の国尼ヶ崎大物(だいもつ)の浦へと急ぎ候。

頃は文治の初めつかた、鎌倉殿の疑いも、晴れぬ時雨の雨(あま)催(もよ)い、袖さえ重く都をば傾く御運の落方(おちかた)の、月もろともに西の空、身は雲水(うんすい)の定めなく潮(うしお)も波も打ち寄する、大物の浦に着きにけり。

御(おん)急ぎありし程に、これは早や津の国大物の浦へ御着なり。

弁慶には路次を案じ、一足先へ赴(おもむ)きしが、さぞ待ち久(びさ)しきことならん。

途中で暫し休息なし、只今これへ参って候。

して弁慶殿には、この浦より、

我が君西国へ御下向の、

御船はいずれへお頼みありしか。

御用意よろしく候や。

その儀はお案じなさるるな、某(それがし)存ぜしものあれば、それへ御船を頼み申さん。

日も晩景(ばんけい)に及びたれば、弁慶早く計らい使え。

心得申して候。

所に古き船長(ふなおさ)の、軒端(のきば)の松をしるべにて。

いかに、此家(このや)のうちへ案内申し候。

案内とは、誰(たれ)にて渡り候ぞ。

われらは武蔵にて候。

いや、武蔵殿の御下向にて候か。

さん候(ぞうろう)、我が君西国御下向につき、これまで御供申して、御宿を申され候え。

かしこまって候。

御忍びの御旅行なれば、万端(ばんたん)に心を附け、御乗船をも頼み申す。

心得申して候、随分足早き船の候えば、御用次第に出し申さん、先ず先ずこれへ御通り候え。

いざ先ずこれへと船長の、詞(ことば)に人々席に着き、弁慶君に打ち向かい、

いかに、我が君へ申し上げ候。

何事にて候ぞ。

このたび西国御下向は、御忍びの旅行なり、静御供いたし候は、何とやらん似合わしからず、世の人口も候えば、これより都へ御返しあって然るべく存じ候。

静を都へかえせとや。

これは武蔵殿の言わるる通り、

御身に曇りあらざれど、

鎌倉殿の御疑念晴れず、

今は日蔭の御身なり。

御謹(つつし)みあって静をば、疾(と)く疾く都へ御返しあれ。

我も左様存ぜしかど、慕い来るが不便さに心ならずも伴うなり、今方々の異見につき、静を都へかえし申さん。弁慶よしなに計らい使え。

かしこまって候。これより静が旅宿(りょしゅく)へ参り、この由申そうずるにて候。いかに此家のうちに静の渡り候か、我が君よりの御使いに、武蔵がこれへ参りて候。

音のう声に寒菊(かんぎく)の、替わる姿も香(か)は失せぬ、判官殿の愛妾(おもいもの)、静は門(かど)へ立ち出でて。

あら、思い寄らずや武蔵殿、何のお使いにて候ぞ。

されば余の儀に候わず、我が君の御諚には、これまで遙々参られしが、以前の恩を失わず、いと神妙(しんびょう)なる事ながら、西国下向も忍びの旅中、長く波濤(はとう)を伴わんこと、世の人口然るべからず、されば是より都へ早々(はやはや)御帰りあれとの御事なり。

これは思いもよらぬ仰せかな、いずくまでも我が君の御供とこそ思いしに。

頼みても猶頼みなき、人の心を如何にせん。

その仰せは尤もなれど、御返事の何と申すべきぞ。

かようにわらわ御供申し、君の御大事になり候えば、いかにも留(とど)まり申すべし。

あら事々(ことごと)しや、御大事まではあるまじく、唯御留まりが肝要(かんよう)にて候。

斯くもつれなき計らいは、武蔵が業(わざ)と思うより。

この御返事はわらわより、直々(じきじき)君へ申し上げん。

それは兎も角いたされよ、さらば伴い申すべし。

いざ疾(と)く疾くと弁慶は、静を御前へ伴うて。

いかに申し上げ候、静の御(おん)参りにて候。

なに、静がこれへ参りしとか。

いざいざ、これへ進まれよ。

かしこまって候。

いかに静、われ兄(このかみ)の疑い受け、はるばる東(あずま)へ下りしも、一度の対面あらずして、腰越よりして追い帰され。

今落人(おちゅうど)の身となりて、指す方(かた)もなく西国へ落ち行くわれを遙々と、これまで送り来りしは。

返す返すも神妙なり、いつくまでもと存ずれど、これより遠き波濤を越え、伴わんこと世上の聞こえ落人の身に然るべからず、先ずこのたびは都へかえり、この義経が世に出ずるまたの時節を待ち候え。

さてはわらわに此所(このところ)より、都へ帰れと仰せありしは、君の御諚で候(さぶら)いしか、それと知らねば、問うも憂(う)し問わぬも辛し武蔵殿の、計らいなりと思いしゆえ、よしなき人を恨みしは、面(おも)なき事にて候(さぶろう)ぞや。

野辺に残りし穂芒(ほすすき)の、露重(おも)げなる風情なり。

いやいやそれは苦しからず、情(つれ)なく帰れと仰せあるも、唯人口を憚るゆえ、御心まで移り行く。

秋とな思いたまいそと、あらきの真弓(まゆみ)引きかえて慰むるこそ哀れなり。

いや、兎に角に数ならぬ、身には恨みのなけれども、

これは船路の門出に余所に心は波風(なみかぜ)の静をとどめたもうかと、涙を流しゆう幣(しで)の、神をばかけて変わらじと、契りしことも定めなや、誠にこれは別れよりまさる憂き身の悲しさを、託(かこ)つ心のやるせなき。

名残を惜しむ愛情の、深きを君も察したまい。

暫しなりとも別れゆえ、静に杯すすめ候え。

かしこまって候。

従者は心得取りあえず、千代も替わらぬ土器(かわらけ)に、妹背はなれぬ一対の、瓶子(へいじ)を添えて捧ぐれば。

実(げ)に実にこれは御門出の行末千代ぞと、菊の杯

静にこそはすすめけり。

わらわは君の御別れ、やる方なさにかき暮れて、涙に咽(むせ)ぶばかりなり。

御欺きは理(ことわり)なれど、旅の船路の門出の和歌、これにて一指し御舞い候え。

さては拙(つたな)き静が舞を、

門出の祝儀所望いたす。

我が君よりの御諚なれば、

猶予あらせず此場にて、

静どのには門出を祝し、

疾く疾く一指し、

御舞い候え。

我が君よりの御所望なれば、いかで違背申すべき。

幸い烏帽子の候えば、静はこれを召され候え。

静は賜わる烏帽子をつけ、扇を取りて立ちあがり、時の調子を取りあえず。

渡江の郵船は風静まって出(い)ず、波濤の謫所(たくしょ)は日晴れて見ゆ

立ち舞うべくもあらぬ身の袖打ちふるも恥ずかしや。

かこつ涙に思わずも、烏帽子を落とし打ち沈めば、

過ぎし折堀川にて、そちが謡(うた)いし都名所、あの今様を舞い候え。

君の御諚に候えば。

猶予いたさず、

御舞い候え。

春の曙白々(しろじろ)と雪と御室(おむろ)や地主(じしゅ)初瀬、花の色香に引かされて盛りを惜しむ諸人(もろびと)が、散るをば厭(いと)う嵐山

花も青葉の夏木立(なつこだち)、茂る鞍馬の山越えて、鳴いて北野の時鳥(ほととぎす)

糺(ただす)の森に秋立ちて涼しき風に乙女子が、手振(てぶり)やさしき七夕の都踊りのとりなりは、その名高雄(たかお)や通天の紅葉恥ずかし紅模様

野辺の錦も冬枯(が)れて、竹も伏見の白雪に、宇治の網代の川寒(さむ)み、あさる千鳥の音を鳴きつれて、吹雪に交じり立ち舞うも、あしたまばゆき朝日山影。

静は別れの惜しまれて。

思えば昔陶朱(とうしゅ)公が会稽山(かいけいざん)に立て籠もり、呉王を亡ぼし勾践(こうせん)の恥辱を雪(すす)ぎ本望遂げ、天の道を心得て小船に棹さし五湖を渡り、遠き島根に楽しみしとか。

かかる例(ためし)も有明の、月の都をふり捨てて、御身の科(とが)のなきよしを歎きたまわば、兄(このかみ)も、遂には靡(なび)く青柳の、枝を連ぬる御契り、などかは朽し果つべきぞ。

唯頼め頼め、しめじが原のさしも草(ぐさ)、我が世の中にあらん限りは。

斯く尊詠(そんえい)の偽りならば、やがてぞ御代(みよ)に出船(いでふね)の、時刻に立ち出(ず)る船長が。

御船の用意整い候。

早や纜(ともづな)をとくとくと、進め申せば判官も。

用意よくば乗船さん。

いずれも御供なし候え。

心得て候。

旅の宿りを出でたまえば。

静はたよりなくなくも、また取り縋る君が袖、さこそと知れど引き分くる、袂に余る露零(しずく)。

名残を惜しむ静の心中、実にもと推察いたせども、もはや時刻の移りて候。

遅刻いたせば出船おくれ、

君の御為よろしからず、

やがて都へ帰らせたまえば、

再度のお目見得楽しみに、

とくとく宿へ帰り候え。

あら、是非もなき事にて候。

翼かわせし妹背鳥(いもせどり)、枝をはなるると思いにて、名残り惜しげに旅の宿、見返り見返り立ち帰る。

跡見送りて船長が、涙を拭い立ち出でて、

さてもさても、静の御有様を見申して、思わず落涙いたして候。我が君西国御下向を、いずくまでも御供なさんと申さるるも御尤も、また世上の人口を思し召され、御帰しあるも御尤も、双方ともに御尤もに候。如何に武蔵殿へ申し候。

何事にて候ぞ。

只今静の御歎きに、我等も落涙いたして候。

さては、其方も見申されしか、誠に哀れなることにて候、されども同道なりがたければ、静を帰し候いて、君には一先ず西国へ、御下向あらせらるるなり。用意はよろしく候や。

足強き船を用意いたし、我等揖取り仕り候。

それは近頃の事にて候、急ぎ船を出そうずるにて候。

かしこまって候。

武蔵殿へ申し候、只今君の御諚には、

先刻より空合い変わり、

風波荒く候ほどに、

御逗留遊ばされんと、

仰せ出されて候。

なに、御逗留遊ばされんとや、察するところ我が君には、静に名残り惜しませられ、さような事を仰せらるるか。さりとては言い甲斐なし、御運の末と存じ候。一歳平家追討に摂州渡辺福島より、乗船ありしその折は、

しかも如月(きさらぎ)半(なかば)にして、武庫山おろしの風烈しく、逆浪立ちて御船のいとも危うく候えば。

漕ぎ返さんとなしたりしを、今この海を越え行くも、天下(てんが)の為に候えば、この義経の運あれば必ず神の加護あらん、臆せず進み候えと、

仰せに人々力を得、矢声を掛けてエイエイエイ、念のう四国へ押し渡り、平家の一門討ち亡ぼし、名をば雲井へあげたまい。

鬼神といわれし我が君が、僅かの風波に臆したもうは、女々しき事になり。これより御心翻され、御乗船あって然るべし。

実に実にこれは理なり、逗留なさんと申せしは、我が誤りにぞ。

武蔵殿の仰せの如く、

片時も早く御乗船、

風波も静まり候えば、

急ぎ御船を出し候え。

いずくを敵と立浪の、立ち騒ぎつつ船子ども、えいやえいやと夕汐(ゆうしお)に連れて船をぞ出(いだ)しける。

皆々御船へ

御乗り候え。

さてさてめでたい御吉相(ごきっそう)かな、此中まで海上が、毎

日々々荒れましたが、

今日のような日和は、またとござりますまい。

実に一段の天気になり、この上もない事なれば、御出船をめでたく祝し、船唄をうたい候え。

かしこまって候。

さらばめでたく、

唄い申すべし。

やんれめでたや、天照す神の皇(み)国は榊葉(さかきは)の、栄えさかゆく秋津洲(あきつしま)の、八隅(やすみ)輝く御鏡の、曇らぬ御代の時津風、枝をならさぬ住の江の、岸辺の松の袖垣(そでがき)や。

先ず住吉の一歳の神事と申すは御手洗(みたらし)の、若水汲むを初めとして、五穀の祈り種卸し、梅と桜に紅白のけじめをなせし鶏合わせ。

その勝負(かちまけ)の菖蒲月、遅速(ちそく)を競う競馬(くらべうま)、輪乗りに廻る勇ましき、猛き心をやわらぐる乳守(ちもり)が里の遊び女が、鄙(ひな)唄うたう御田植

田楽舞や住吉の賤(しず)が手振も拍子よく、実に面白き神祭り。

折しも空に一点の、雲の出でしを打ち見やり。

いや、あれへ見慣れぬ雲が出た。

見る間に段々広がって来た、あの雲が出ると、風が変わるが、そりゃこそ風が変わって来た。

我等が揖(かじ)を取りますれば、お気づかいござりませぬ。

皆々精を出しませ。

最前から漕ぐ漕ぐと思うたに、船は元の所にある、えいえいえい。

それ一陣の魔風おこり、一天我に磨(する)墨(すみ)を流せる如く打ち曇り、数丈の高浪忽ちに、御船の危うく見えければ。

やあ見る間に風が変わって侯、後に聳(そび)えし武庫山嵐、弓弦(ゆづり)羽ヶ嶽より吹きおろす山風烈しく、この御船陸地(くがじ)へ着くべきようぞなし、皆々心中に御祈念候え。

かしこまって候。

今日ばかりはと思いしに、俄に悪風吹き来り、なかなかこれは凌ぎ難し。

いかにも浪が高うなって来た、浪よ浪よ浪よ越せ越せ越せ。

今船頭が浪を払えば、浪も心あるかして、

少し静まり候ぞ、なおも精を、

入れ候え。

心得て候、アリャアリャアリャアリャ、浪よ浪よ浪よ浪よ、越せ越せ越せ。

いかに、武蔵殿に申すべきことの候。

何事にて候ぞ。

この御船にはあやかしの附いて候。

やあ、左様なことは船中にて、暫く申さぬ事にて候。

いや、こな人は粗忽千万、船中にて左様な事は申さぬ事にて候。

不案内の者なれば、某に免じ、許し候え。

あれあれ又浪が打って来る、アリャアリャアリャアリャ浪よ浪よ浪よ浪よ越せ越せ越せ。

棹にて浪を追い払えば、弁慶向うを打ち見やり、

ああら不思議や、海上を見れば、西国にて亡びたる、平家の公達(きんだち)一門、銘々浮かび出でたるぞ、斯かる時節を窺いて、恨みをなすも理なり。

いかに弁慶。

御前に候。

今更驚くこと勿れ、仮令(たとえ)悪霊恨みをなすとも、

悪逆無道(ぶどう)の罪積もり、神明(しんめい)仏陀の冥感(めいかん)に背き、天命に依って沈みし一門。

何程の事あるべきぞ。

言う間あらせず雲霞(うんか)の如く、浪に浮かびて見えたりける。

抑々(そもそも)これは桓武天皇九代の後胤(こういん)、平の知盛の幽霊なり。あら珍しや、いかに義経、思いもよらぬ浦波の、

声を知辺(しるべ)に出船(いでふね)の出船(いでふね)の。

知盛が沈みしその有さまに。

また義経もこの海へ、沈めんものと夕波に、浮かべる長刀取り直し廻る巴(ともえ)や波の紋、四辺(あたり)を払い潮(うしお)を踏み立て、悪風烈しく吹きかけて、眼(まなこ)も眩(くら)み心も乱れ、前後を忘るるばかりなり。

其時(そのとき)義経少しも騒がず騒がず、現(うつつ)の人に対(むか)うが如く、言葉を交わして戦いたまえば。

弁慶中を押し隔て、打物業(わざ)にて叶うまじと、珠数さらさらと押しもんで。

東方降三世(ごうさんぜ)南方軍荼利(ぐんだり)夜叉明王。

西方大威徳(だいいとく)、北方金剛夜叉明王、索(さつく)に掛けて祈られ悪霊次第に遠ざかれば、弁慶船子に力を合わせ。

御船を漕ぎのけ汀(みぎわ)へ寄れば、猶怨霊の慕い来るを追い払い祈り退け。

また引汐にゆられ流れ、また引汐にゆられ流れて、あと白浪となりにけり。

幕

コメント