役名

- 六部妙典(ろくぶみょうてん)、実は将軍太郎良門(よしかど)

- 下男茂作、実は俵小藤太守郷(たわらことうだもりさと)

- 渡辺源吾弘綱 (わたなべげんごひろつな)

- 碓氷平次貞恒 (うすいへいじさだつね)

- 猪熊入道 (いのくまにゅうどう)

- 鹿島踊 (かしまおどり)

- 旅座頭

- 金毘羅参り

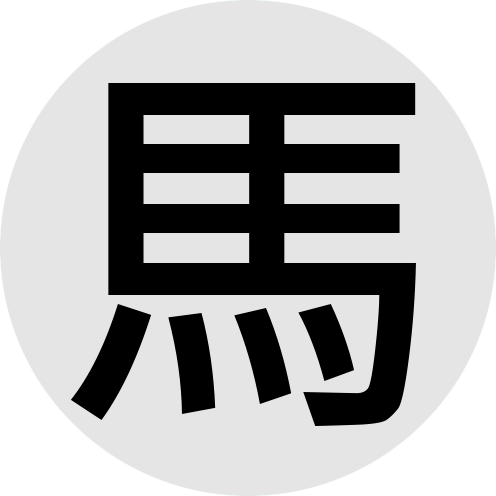

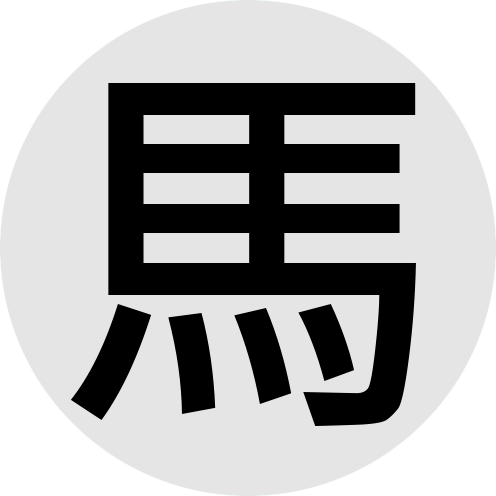

- 馬子

- 滝夜叉姫亡霊

鎌髭の場

鹿島

鹿島各々方には御苦労千万、猪熊(いのくま)入道の下知(げじ)により、施行(せぎょう)の宿、これなる家へ。

旅人(りょにん)にやつし入り込みしに、後より泊まりし、六部(ろくぶ)こそ、確かに尋ねる相馬良門。

頼信方の先(せん)を越し、搦(から)め取って差し出せば、

一足飛びの立身出世。

討ち取る手段は、これ、

なるほどなるほど、さある時は袋の鼠。

搦めとるに何の手間ひま、

なれども、彼奴(きゃつ)めも曲者なれば、

いかにもいかにも、かならず油断めさるな。

心得ました。

忍ばっしゃい。

夫(それ)立つ冬の夕まぐれ、時しも秋の紅葉して、いろどる時時雨(ときしぐれ)、雲間を洩(も)るる月影も、とぎすましたる鎌の刃と、見やる庭面(にわも)にいかめしく、将軍太郎良門と俵小藤太守郷が、武勇を競う鎌髭の、姿は猛(たけ)く凄まじし。

日もはや西へ遠近(おちこち)の、応(こた)うる鐘の音も冴えて、秋を彩る韓(から)錦。

あわれを添えて鳴く雁も、落ちて行衛(ゆくえ)は白露の、星とも見ゆる庭の面(おも)。

はて、風情ある、

眺めじゃなあ。

時に六部どん、ようよう鎌も砥ぎ上がった。

わしは鎌で髭を剃るのは親父のを見ただけゆえ、申さばこれが初めてでごんすから、上手にやって貰いましょう。

おんでもべこと、しかし近頃聞いたことのねえこの鎌髭、勝手は知らぬがやっつけようか。

むむ、どれ髭の座へ直ろうか。

見やんせ六部どん、ちょうど今夜は宵月(よいづき)に、

雲間をはなれありありと、

形は鎌と同じ三日月。

ほんにのう。

ふーふ。

はーは。

ふーふ。

はーは。

ふふ。

はは。

ふー、あははははは。

いやすんでのことに、この素っ首が。いやあぶねえことのう。

剛(こわ)い髭ゆえ力一杯、もしも刃先がこんたの咽へは、

なんともない。私は不死身さ。

やあ。

それゆえからだへ刃先は立たぬわ。

すりゃ、それゆえに、ふむ。

はて、

怪しやなあ。

遥か虚空の東(ひんがし)にあたり、群がる星のただ中に、光を放つ一つの明星。

東は則ち金星の司(つかさど)る所にして、四方(あたり)に千筋(ちすじ)の光明輝き、その影忽(たちま)ち空に充ちしは、

さては現世に名将現れ、天下を治むる知らせなるか。不思議な奇瑞(きずい)を、

見るものじゃなあ。

これは、

藤林院(とうりんいん)秀山(しゅうざん)郷里(きょうり)大居士(こじ)、俗名俵藤太秀郷。

平泉院将門前寂(ぜんじゃく)定善門(じょうぜんもん)。

この将門が位牌を所持なすからは、さては相馬の余類よな。

いいや知らぬ。覚えはない。

覚えないとは言われまい。最前より見るところ、汝の相形(そうごう)の常ならず。殊にかねがね聞き及ぶ、右の灸所のこめかみに、隠しおおせぬ一つの黒子(ほくろ)は、まさしく一子良門と、三寸俎板(まないた)見ぬきし証拠。

やっ。

なんと動きは取れまいがな。

むむ、さ言う汝も秀郷の位牌を所持なす上からは、本名なくて叶わぬ叶わぬ。

いかにも我は俵の一族。

さては俵の一族よな。父の敵秀郷の位牌、当座の腹いせ、まず斯(こ)うなして、

今の位牌を割ると等しく、放心せしは不覚の至り。

おお此奴の悶絶なすこそ幸い。頼信公に申し上げ、討手の手配り、おおそうだ。

折から吹き込む一陣の、魔風と共にあなたなる、仏間のもとに忽然(こつねん)と、現れ出ずる姫の亡魂。

いかにも良門、

御身(おんみ)孝道を全うせんとの願い、諸神諸仏も感応ましまし、今宵導き宿らせし此家(このや)の主(あるじ)こそ、我等親子が仇敵、伊予守頼信(いよのかみよりのぶ)、まった下男に身をやつせしは、父将門を射止めたる、俵藤太が一子ぞや。

有りし姿を仮の世へ、又現わせしは此事を、御身に知らせんためぞかし。

怨み重なる彼等が頭(こうべ)、討ち取って父将門やこの滝夜叉の、妄執を晴らしてくれよ太郎良門、心得たるか。

言うよりは早くかき消す姿、うつつに見やる良門は、四辺をきっとねめ廻し、

はて心得ぬ、今秀郷のこの位牌、割ると等しく放心なすうち、ありありと見たる滝夜叉殿が詞(ことば)の告げ。さては此家(このや)に源氏の一類、亡き人々の霊魂を慰むるは今この時、あな嬉しや、悦ばしやなあ。

勇み立ちたる有様は、いかなり鬼神悪霊も、恐れつびょうぞ見えにける。

やれ来いやい。

やあやあ六部、

我が推量に違(たが)わずして、六部は確かに相馬の余類、かく言う我等は都より師持公の仰せを受け、詮議の役の猪熊入道。さあ尋常に腕廻せ。

ひしめく詞を良門は、見向きもやらねば呆れ果て、

やあ返答せぬは奇怪至極、それ引っ立てろ。

その儀は委細合点承知。

承知の浜では鰯がとれる。

とれる八方外が浜。

浜から小僧が泣いて来た。

泣いて見たさに飛び立つばかり。

籠の鳥かやほいうらめしや。

ええ置かっせえ。

最前より何んにも言わぬは、唖か聾かのっぺらぼうか。さあ返答はどうだえ。

えへん、東雲南山(とううんなんざん)に横たわれば、西鳥塒(さいちょうねぐら)を出ずるとかや。又北海に大魚あり、この魚化して鳥となる、名づけて大鵬と言う。燕雀(つばめすずめ)の輩(ともがら)には奥底知れぬ太っ腹、しめ込む夜食の献立てには、敵役の濃漿(こくしょう)に実悪の煮こごり、粗飯(そはん)を食(くら)い酒を飲み、腕をもいで枕とす。死生命(しせいめい)あり、富貴(ふっき)天性むてっぱち、此の人にして向う見ず、学んで時に首を抜く、又楽しからずや。五畿八道の隅から隅、およそ日の本六十六部、修法(しゅほう)じゃ外に並びなき、随市川の水を浴びたる坂東(ばんどう)育ち、相馬平氏(じ)と人も知る、小次郎将門が忘れがたみ、将軍太郎良門、間近く寄って面像拝み、奉れえ。

あたりを払う勢いは、勇ましかりける次第なり。

いよー。

ほざいたりな野だわ言(ごと)。そう言や、いっそ。

これこれお頭(かしら)、どうなされた。

どうなされた。

いやなんともいたさぬ。木の根につまづき思わぬ不覚を取ったのじゃ。

いでこの上は我々が、手柄になして、

くれべえか。

待て待て待て。斬っても突いても疵のつかぬは、こりゃどうじゃ。

べらぼう坊主め、生得不死身の此のからだ、鈍(なまく)ら刃金(はがね)が立つものか。

なに、刃物がからだに立たねえとは、

不死身な身体も、

あるものだなあ。

もうこの上は手捕りにしろ。

合点だ。

目ざす敵は此の家(や)の主、首ねじ切って仏へ手向け。

おおそうだ。

待てええ。

なんと。

待ちやがれえ。

何処へぐぜるかまあ待った。相馬の余党のあばれ者、引っ捕らえよとの厳命うけ、待ったと声を揚げ幕から、再びつん出た某(それがし)は、俵の藤太秀郷が、跡を受けつぐ惣領息子、同苗小藤太守郷とて、しかもようよう前髪を剃り落としたる初名題、当年積もって十八歳、も一つ歌舞伎の十八番、合わせて三十六鱗(りん)の、鯉の竜門出世の手始め、おぼつかなくも名乗りかけ、やって三升か三つ猿の、人真似ながら荒事に、本家の許しを得手物の、鉄っ拳をお見舞え申すぞ、誰だと思うええ、つがもねえ。

なに猪口才(ちょこぜえ)な

やあ、怨みを晴らす一騎討ちに、加勢なんぞは叶わぬ叶わぬ。

加勢にあらぬ我々は、頼信公の仰せを受け、

まかり向かいし君の上の上意。

聞きたくもなき上意呼ばわり、もうこの上は破れかぶれ、近寄るものは死人(しびと)の山だぞ。

やれ、早まるな、相馬良門。

旅人施行と言い触らし、おびき寄せたる主君(きみ)の計略、

うかうかと乗って来りしからは、その身の武運のつくところ、幕下の武士へ命をくだし、この家の八方取り巻かすれば、

袋の鼠も同然なれど、武士の表を思しめされ、ひとまずこの場を見逃して、相馬の残党催促させ、

また改めて戦場にて、勝負を決せん思しめし。

心得たるか、相馬、

良門。

さすがは我が君、仁あるお詞。

足元の明るいうち、早くこの場を、

退散退散。

むむ、一旦この場は立ち退くとも、怨みの念は変わらぬ鉄石、時節を得て旗揚げなさん。やいづく入(にゅう)、いま頼信の詞にまかせ、ひとまずここを立ち退くが、よも言い分はあるまいな。

その言い分は、

その言い分は、

む、ない。

互いの運は戦場にて、

まずそれまでは将軍太郎、

良門、

さらば。

幕

コメント